ゲットイット

第三者保守(EOSL延長保守)

ストレージ、サーバー、ネットワークスイッチの延長保守サービスならゲットイットにお任せください。

第三者保守(EOSL延長保守)

第三者保守とは、サーバーやストレージ・ネットワーク機器など、ハードウエアの安定稼働をIT機器メーカーに依存せず独立企業がサポートする保守サービスのことです。インフラ部門が抱える2つの課題「EOSLを起因とした更改ではなく、企業側の希望時期に行う更改」「コスト削減」を解決するという側面から、大手企業での採用も増えています。

ゲットイットの第三者保守の特長

幅広いメーカーに対応可能

ゲットイットは国内外のさまざまなメーカーの機器に知見を持つエンジニアがお客さまのシステムをサポート。お客さまのご要望に寄り添った提案から、未来を見据えて、EOSL前の機器も先行して保守手順を開発します。

24時間365日、全国どこでも対応可能

ゲットイットが全国に保守拠点を持つパートナーさまと連携し、迅速に対応。夜間にシステムダウンが起きても、ご契約に基づき、迅速な対応が可能です。

多様な製品・圧倒的な在庫量

常時3万台以上の多種多様な機器を、ゲットイットの都内最大級の倉庫に常時ストック。これまで培ってきた経験から、お客さまのニーズや時代に合わせて機器を取り揃えています。

保守期限が過ぎた機器でも第三者保守の活用が可能

国内外問わず、さまざまなメーカーに対応

ゲットイットでは特定のメーカーに偏ることなく、ストレージ製品に特化した知見を持つエンジニアが多数在籍をしています。また、メーカー出身者を積極的に採用することで、これまで第三者保守が難しいとされてきた特殊な機器にも対応が可能です。

部材交換だけに留まらないサポート体制

ストレージの第三者保守においては、サーバーやスイッチなどとは異なり、単に部材交換するだけは障害復旧しないケースも多数存在します。ゲットイットでは機種の特性に応じて、部材交換にプラスして、ストレージを正常稼働させるための独自サポートでお客さまの大切なデータを守ります。

リアルタイム障害発報システムの採用

ゲットイットではストレージ、サーバー、ネットワーク機器に対して、独自のリアルタイム障害発報システムを付加させることが可能です。より多くの記憶デバイス(HDD,SDD)を搭載させるストレージ製品や大規模なネットワークシステムも、迅速に障害復旧に対応し、ご安心いただけます。

第三者保守を活用するメリット

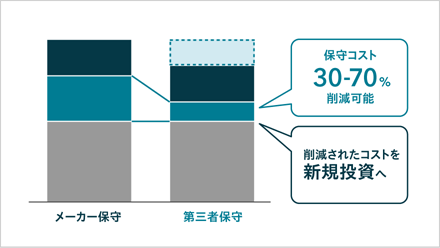

コスト削減

導導入より3年以上経過し、安定稼働しているシステムにおいては、第三者保守を活用し必要な保守サービスを厳選することで、IT機器の保守コストを大きく削減できます。

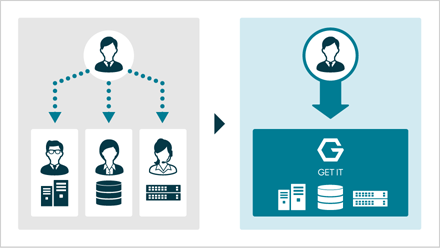

柔軟な運用

「さまざまなシステムの煩雑なお問い合わせ窓口を一本化できる」「メーカーの保守切れ(EOSL)などに依存せず、使いたい期間をお客さま側で決められる」などさまざまなメリットがあります。

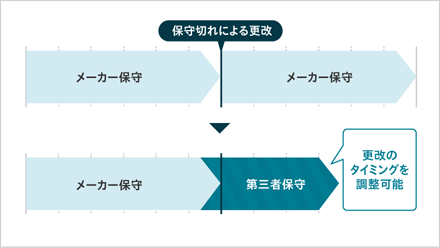

自社で更改時期を決める

EOSLを起因とした更改ではなく、お客さまの希望時期にシステム更改を実施できます。第三者保守なら、システム更改における予算の確保や現行仕様の把握など、システムの再構築におけるさまざまな準備期間をお客さまのご希望で確保することができます。

環境への負荷軽減

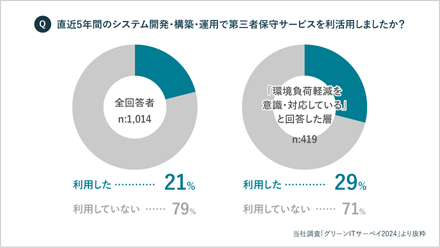

2023年のゲットイットが行った大規模調査では、過去5年間に第三者保守を利用したと回答したのは17%でしたが、環境負荷軽減を意識する層では29%、特に「十分に対応している」企業では35%に増加しました。第三者保守サポートの活用と環境負荷軽減への関連性があることを示しています。

第三者保守導入事例

資料

FAQ

- 第三者保守(EOSL 延長保守)にすると安くなりますか?

導入より3年以上経過し安定稼働しているシステムの多くは第三者保守(EOSL 延長保守)に移行することでコスト削減が可能です。コスト削減をお考えでしたら、高可用性の確保が要求されるシステムでない限り、EOSLを迎える1~2年前頃からの第三者保守移行をお勧めいたします。情報収集の段階でのご相談も、お気軽にお問い合わせください。

- どんな機器でも、第三者保守(EOSL 延長保守)は対応できますか?

ITハードウエア(サーバー、ネットワーク機器、ストレージ、ワークステーションなど)であれば、第三者保守(EOSL 延長保守)の対応が可能です。

ただし、希少な機器のため部材入手ができない機器や、ソフトウエアに関する保守は、ゲットイット保守対応不可となります。

ゲットイットでは20年以上ワールドワイドでITハードウエアを調達してきた実績がありますので、希少なハードウエアに対しても第三者保守を提供できる場合がございます。まずは一度ご相談ください。- 第三者保守(EOSL 延長保守)のデメリットは?メーカー保守と何が違いますか?

メーカー保守から第三者保守(EOSL 延長保守)へ移行した場合、提供が受けられなくなる主なサービスとして以下があげられます。

- サブスクリプションライセンスの延長契約

- ファイアウオール機能やUTM機能(統合脅威管理)

- 自動発報機能(ハードウエア障害時の自動発報など)

- 最新ソフトウエアの提供(FWやセキュリティパッチ)

- 障害切り分け(障害原因がハードウエアorソフトウエアなのかを切り分ける作業)

提供が受けられなくなるサービスの中でも、特に重要な「障害切り分け」について

メーカー保守ではソフトウエアも含めて対応を行うことが通例ですが、ゲットイットのサービスは、あくまでハードウエアの第三者保守(EOSL 延長保守)サービスとなります。そのため障害切り分けはお客さま側で行っていただきます。障害切り分けにあたりどういった情報が必要なのか、何を・どこを確認すれば切り分けが可能なのか、といったご不明点はゲットイットが情報提供・サポートします。- すでに障害が発生してるのですが、第三者保守(EOSL 延長保守)は可能ですか?

第三者保守(EOSL 延長保守)は可能です。すでに障害が発生している機器の修復メニュー「スポット保守」サービスがございます。

- EOSL延長保守と第三者保守って何が違うの?

EOSLとは、メーカー保守・サポート期間終了のことです。EOSL延長保守は、第三者保守サービスのメニューの一つとなります。 EOSLを迎えた機器は、対象となる製品のアップデートや問い合わせ対応、障害発生時の保守対応など、メーカーからのサポートを受けることができなくなります。そのため、EOSLを迎えた機器に障害が発生しても、修理や保守対応のサポートが受けられません。EOSL延長保守とは、EOSLを迎えメーカー保守が終了したITシステムを、製造メーカー以外の企業が提供する保守サポートを活用しながら継続的に長期利用するためのサービスです。まだ使える機器をメーカーに従いシステム更改(リプレイス)する必要がないため、コスト・稼働ともに安定的な運用が可能となります。

※ 本サイトに表示・記載されている表示価格はすべて税抜価格です。

※ 文中の社名、商品名などは各社の商標または登録商標である場合があります。

IT-EXchange IDを

お持ちの販売パートナーさま

IT-EXchangeへログインいただくと、

SB C&Sお取り扱い40万点の製品情報を

ご確認いただけます。

ログインに関するご不明点はこちら

新規お取引を

ご検討のお客さま

-

IT製品の

自社導入について下記フォームより

お問い合わせください。 -

新規販売パートナー

契約についてお申し込み後、担当窓口より

ご連絡いたします。 -

自社製品の新規卸販売

契約についてお申し込み後、担当窓口より

ご連絡いたします。